昨年初冬の二度目となる新ホハレ峠・王子製紙作業道の再訪、そしてORJ・日本の廃道への

寄稿で私の中でのホハレ峠は一つの区切りがつくはずであった。しかし昨年の再訪時に見てし

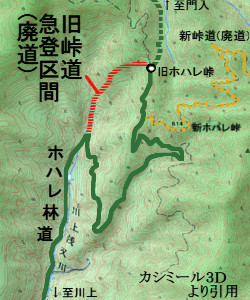

まったのである。旧ホハレ峠のお地蔵さんの横から川上浅又川の谷間へと続いていると思われ

る踏み跡のようなものを。

お地蔵さんの右側に道ともとれる空間がある |

覗き込むと鈴竹の藪の中に踏み跡らしきものがみえた |

| かつて徒歩で越えた旧道は、旧坂内村川上集落 からホハレ峠までの区間、特に川上浅又川を源流 付近まで遡ってからホハレ峠までの急登の辛さは 頬が腫れる程だったと言われている。これが一風 変わったこの峠の名前の由来であることは周知の 事実である。(しかし実際にはホハレ峠の名前の由 来は幾つか説があり、不明とされている) その頬が腫れる程辛い急登が如何なるものか、 実際にこの足で登って峠を越さねばホハレ峠に区 切りをつけることはできない。 そう思って、もう何度目になるかすでに把握できて いない、かの地へ赴くことにしたのであった。 |

|

|

京都をAM4:30に出発。ホハレ林道起点には AM7:30に到着した。木之本から八草トンネルま での区間は昨年秋に完全バイパス化され、以前 までの狭路国道の面影はすっかり無くなってしまっ ている。八草トンネル−川上の区間もこの一年で バイパス化されており、R303現道はホハレ林道 起点の分岐から離れてしまった。ちなみにここに設 置されている、坂内村の案内看板もちゃっかリニュ ーアルされている。しかしやはり案内看板の林道 ホハレ線は行止りのままであった。 |

| ホハレ林道が川上浅又川を渉る地点を今回のホ ハレ越えの出発地点とする。ここからお地蔵さんの 居られる旧峠までの距離は800m。尾根を巻いて いく林道の1/3以下の距離である。しかし地図を 見ただけでもかなり険しい地形であることが伺える。 そこに道(跡)がある保障は全く無い。恐らく藪漕ぎ であろう。 本当は藪の無い残雪期に探索をしたかったので あるが、諸々の事情で延び延びになり季節は4月 下旬である。数年前はこの時期でも峠付近は雪に 覆われていたが、今年は特に雪が少なくここから 見る限り全く確認できない。 |

|

|

川上浅又川を渉り、大きくカーブしている先に待 避スペースがあったのでそこにハンターを停める。 ここで服をライディング用から歩行用に着替える。 そして66リットルザックに各種装備、食料をパッキ ングする。ハンターの荷台に取り付けた箱の中に パッキングしたザックを放り込めれば楽なのだが、 さすがにこのサイズとなると無理である。準備に30 分近くかかってしまった。 AM8:05出発。 |

| 林道から川上浅又川の谷筋には明瞭な踏み跡が あった。恐らく山菜採りに入った足跡であると思わ れる。林道のあちこちに山菜の無断採集を禁止す る旨が書かれた立て札が立てられていた。 踏み跡は川上浅又川の左岸から右岸へと渉り、 砂防ダムを越える。かつての峠道はどこを通ってい たのだろうか。右岸にそれらしい法面跡があるもの の、これといった確証は無い。 |

|

砂防ダムを越えると踏み跡は再び左岸に渉る。左岸山側には人の頭大の石がたくさん転がっ

ていた。石垣の跡にも見えなくもないが、これもまた確証は得られなかった。

右岸上部に道跡らしい線が見えるも確証が無い |

左岸には組まれた石垣が崩れたように見える箇所がある |

|

谷筋を北上すると次第に両岸が迫ってくる。川上 浅又川の沢も急峻となり、やがて左岸の踏み跡が プッツリと途絶えた。その先は崖になっており、これ 以上沢沿いに北上するのはかなり無理がある。 ここから進路を北東にとり、いよいよ急登の始まり となる。 右岸上部の道筋のような跡も気になったが、徒歩 道とは言えルート的に無理がある気がしたので、確 かめには行かなかった。ルート云々より体力的にシ ンドかったからというのが大きい。 |

| 左岸山側の急斜面をよじ登る。下部は手がかりと なる木が乏しく苦労した。斜面上には枯葉や枯枝が 堆積しており、その下の土質も脆くズルズルであっ た。斜面に登山靴を蹴り込んで足場をつくり、腕の 太さより若干細い樹木に捕まりながら身体を押し上 げて行った。66リットルザックの重みが堪える。 装備に関しては後述するが、こんなものを背負って このような斜面を登るのはなんとも滑稽である。 たった30メートル程斜面を登ったところで既に息は 切れ切れで吐きそうだ。 斜面の途中で旧道の痕跡を探してみるものの、 よく見えて獣の踏み跡程度のものしか見つけられ なかった。 |

|

上へ行くほど藪がうるさくなってくる。 |

出発地点からかなり登ってきた。遠くに金糞岳がみえる。 |

|

休みながらではあるが、30分程急登を登ると やや勾配が穏やかになった。地形図を読む限り では、ただひたすら尾根を登り続けるのではなく、 旧道は途中で東向きに斜面をトラバースしてい たものと思われる。ここいらで進路を東にとれば よかったのであるが、その先は藪がうるさかった のである。踏み跡は直上、もしくは西向きに続い ている。こっちは藪もうるさくはない。 もちろん後者を選んだのは言うまでもない。し かしこの選択が仇となってしまうのである。 |

| 踏み跡(といっても獣程度の踏み跡である)を辿 り、喘ぎながら樹木や藪を押しのけて重いザック と身体を押し上げて行く。やがて視界が開けた先 に杉の木が見えた。ついに旧ホハレ峠に着いた か?と思いつつ先へ歩み寄ってみた。 先へ進むと急斜面と猛烈な藪に阻まれた。そし てその急斜面の前方30メートル、下方20メート ルの位置にホハレ林道と数台の車が見えた。 登り過ぎてしまった。やはり先ほどの箇所でトラ バースすればよかったのだ。 |

|

戻るのもおっくうだったのでこのままこの斜面のピークを目指すことにした。このピークは

間違いなく旧ホハレ峠から北北東に位置する顕著なピークのはずである。そこから林道に

復帰するルートを見出そうとしたのである。もはや旧道跡のことなど二の次であった。

|

しかしピークに近づけば近づくほど藪の勢いが 猛烈になる。鈴竹と石楠花が交互に襲ってくる。 これに降雪に倒され、そのまま横向きに生え続け ているブナ木などもミックスされる。これを越える のに、重くてデカいザックがひっかかって本当に 邪魔である。本気で腹がたってきた。 |

| しかしその腹ただしさも猛烈な藪の前にいとも簡 単に潰えてしまうのであった。 ピークはご覧のような一面藪の海である。四方を 藪に囲まれてしまっている。ここから旧ホハレ峠の 位置する南東に進路をとりたいが、そちらは一段 藪が濃い上に崖のような斜面になっていたので断 念。泣く泣く藪の濃さがまだマシな北東へと進路を とったのである。 |

|

前方に旧ホハレ峠からは見えない蕎麦粒山が見えた。さらに北西にはトガスのピークが

見えた。今立っている場所とほとんど高さが変わらないんじゃないかという位、近くに見えた。

かなり登り過ぎ、行過ぎてしまったのだと悟った。遥か下方には黒谷の谷間も臨めた。

ふと、とんでもないところに登ってきてしまったと後悔の念にかられる。

|

急斜面を樹木や藪に捕まりながら、さらに忌々 しいザックを丁寧にすり抜けさせながら慎重に下 る。最後には崖になっていたが、それを転がるよ うに滑り降りると地道の林道に出た。旧ホハレ峠 から北方、烏帽子山方面へ続いている林道であ る。助かった。その時は真剣にそう思った。 左画像は振り返って転げ落ちてきた崖を写し たものである。旧ホハレ峠から200メートル程 北の地点である。 |

| 烏帽子山へ延びる林道に転げ落ちたのがちょ うどAM10:00である。この場所から遠くに旧ホ ハレ峠が見えた。そこには誰かいるようだ。実は 今回の探索ではAM10:00にお地蔵さんの前で とある人物と待ち合わせをしていたのである。 AM10:06。旧ホハレ峠着。実に二時間もか かってしまった。旧道探索とは程遠い、ただの藪 漕ぎでの峠越えであった。 |

|

峠にいた人物とは一体誰なのであろうか!?

「ホハレ峠2009春 その2〜・門入バーベキュー・〜 」へ続く。

←戻る